* 本文登刊於2015年1月號《大誌》,內文經過小幅修改

廣泛地說,「迷幻」不算音樂類型,應該說是「超類型」,幾乎你想得到的音樂類型名詞,從搖滾、爵士、流行、靈魂、民謠、重金屬到嘻哈,前面都可以掛上「迷幻」作為一種子類型。根據腦醫學研究,性、精神藥物以及音樂所帶來的欣快感,都作用在大腦同一塊區域,無怪乎 Ian Dury於1977年的歌曲〈Sex & Drug & Rock & Roll〉標題比歌曲本身還響亮。談起藥物牽連上音樂的歷史,若忽略喝茫了酒圍著火堆擊鼓唱歌這類部落儀式,以及50年代的美國酷派爵士等等不提,人類史上藥物與音樂的最大規模連結運動,莫過於60年代「愛與和平」的嬉皮風潮之下創造出的迷幻音樂文化。這種文化的美學形式源自創作者根據自身的精神藥物(主要是LSD與大麻)經驗,透過視覺與聽覺的創作擬彷迷幻意識的狀態,作品多半是炫麗的抽象變形蟲色塊,以及運用效果器、合成器和錄音室技術創造出的詭異與綿延的音色,加上長得不像話的吉他獨奏。以現今的眼光來看,這些形式早就不新鮮,因為它已漸漸成為一種流行音樂的古典形式。

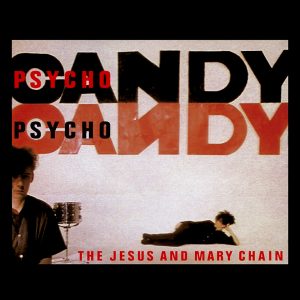

既然它的形式已無所不在,「迷幻」到底有什麼特質與其他音樂不同?近來台灣有個流行語更能夠生動的地形容迷幻狀態──「ㄎㄧㄤ」。想像「ㄎㄧㄤ掉」的人玩音樂會是什麼樣,大約就很接近迷幻音樂的質感。前Pink Floyd吉他手Syd Barrett可說是搖滾樂史上最傳奇的「ㄎㄧㄤ雄」,不像Brian Jones、Jim Morrison、Jimi Hendrix、Janis Joplin等等幾位因藥物濫用死於1969~71年的搖滾英雄,Syd Barrett雖然嗑藥嗑出精神病,卻活到60歲,還發表了兩張錄音室專輯和大量選輯,成為後進「ㄎㄧㄤ團」致敬的對象。80年代的後進樂團被稱為「新迷幻」(Neo-psychedelia),經過70年代的龐克運動,新迷幻樂團除了延續先行者的形式,並且玩出更大膽的聲音實驗,例如The Jesus and Mary Chain、Cocteau Twins和My Bloody Valentine,把吉他效果器操到極限,刷成一片噪音牆,這種聲音美學後來被稱為「瞪鞋派」(Shoegazing),因為吉他手在現場表演老垂頭盯著腳下一大串盤根錯節的效果器,那模樣看起來也相當「ㄎㄧㄤ」。

80年代末興起的另一場大規模的藥物文化運動──電音舞曲和新藥物(主要是MDMA)的結合──讓迷幻文化在90年代之後有了另一番新面貌,並且奇妙地隔代傳承了60年代的嬉皮精神,喊出「和平、愛、團結與尊重」的口號。迷幻電音舞曲的特徵是單調重覆的快速鼓節奏和變化無限的電子音色,像早期的電音類型「迷幻浩室」(Acid House)運用了Roland TB-303、TR-808等等可設定程式操作的電子樂器。隨著電子/電腦軟體技術的快速發展,電音舞曲延伸出數不清的類型,例如其中聽起來最「ㄎㄧㄤ」的「出神舞曲」(Trance)就可以分出二十多種子類型。

同60年代的嬉皮文化一樣,迷幻電音的形式也深深地影響了21世紀之後的視覺與聲響文化,現今流行音樂現場表演、電影、電玩與卡通的聲光特效,甚至電腦螢幕保護程式,多多少少都可以看到迷幻美學的影響。無論如何,聆聽音樂僅能理解迷幻的形式,至於它的精神世界與哲學,像解放心靈、與自然和平相處,只能在迷幻音樂的現場活動裡才能充分感受了。

推薦專輯

*註:迷幻電音舞曲很少以專輯形式發表,以下僅列出以迷幻搖滾為主的專輯。

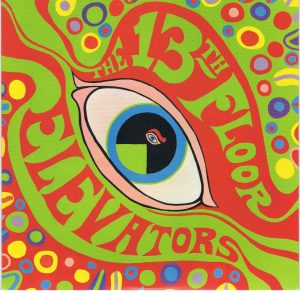

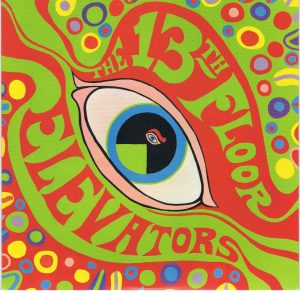

《The Psychedelic Sounds of the 13th Floor Elevators》,13th Floor Elevators,1966 最早宣稱自己是「迷幻搖滾」的樂團,並且老實不客氣地使用LSD作音樂和過生活。

最早宣稱自己是「迷幻搖滾」的樂團,並且老實不客氣地使用LSD作音樂和過生活。

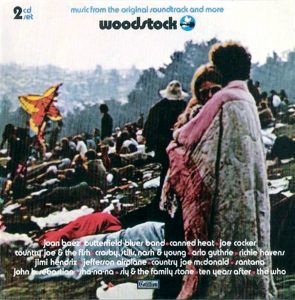

《Woodstock: Music from the Original Soundtrack and More》,1970

這套唱片為1969年胡士托音樂節的現場錄音。嬉皮全盛時期的搖滾樂,大概沒有不迷幻的。

這套唱片為1969年胡士托音樂節的現場錄音。嬉皮全盛時期的搖滾樂,大概沒有不迷幻的。

《An Introduction to Syd Barrett》,Syd Barrett,2010

早期錄音合輯,由Pink Floyd 吉他手David Gilmour(對,就是取代Syd Barrett的那位)操刀重新後製。

《Psychocandy》,The Jesus and Mary Chain,1985

幾近暴力地使用破音和反饋效果器,吵雜的吉他噪音底下卻是甜美的弦律。

幾近暴力地使用破音和反饋效果器,吵雜的吉他噪音底下卻是甜美的弦律。

《Yoshimi Battle the Pink Robots》,The Flaming Lips,2002

如果你看過他們2013年在台北的演唱會,就知道這個團不止音樂「ㄎㄧㄤ」,表演也夠「ㄎㄧㄤ」。

如果你看過他們2013年在台北的演唱會,就知道這個團不止音樂「ㄎㄧㄤ」,表演也夠「ㄎㄧㄤ」。

《Sunset Hours At Marini’s On 57》,José Padilla,2014

這位從伊維薩這個迷幻派對島發跡的DJ,選曲風格被名命為「弛放音樂」(Chill-out),其實迷幻得很。

這位從伊維薩這個迷幻派對島發跡的DJ,選曲風格被名命為「弛放音樂」(Chill-out),其實迷幻得很。

《Lookaftering》,Vashti Bunyan,2005

60年代默默無名的迷幻民謠女歌手,2000年之後被重新發掘,唱聲依舊迷離而年輕。

60年代默默無名的迷幻民謠女歌手,2000年之後被重新發掘,唱聲依舊迷離而年輕。

《God is Saying This to You …》,Kurt Vile,2009

這位民謠歌手早期作品的合輯僅使用簡單的家庭錄音設備錄製,效果仍然很「ㄎㄧㄤ」。

這位民謠歌手早期作品的合輯僅使用簡單的家庭錄音設備錄製,效果仍然很「ㄎㄧㄤ」。

《Longerism》,Tame Impala,2012

近年頗受矚目的澳州樂團,集60、90年代迷幻搖滾之大成,濃濃的復古味,歌聲像John Lennon。

近年頗受矚目的澳州樂團,集60、90年代迷幻搖滾之大成,濃濃的復古味,歌聲像John Lennon。

《娛樂世界》,林強,1994

林強當年在英國錄音的專輯,將新迷幻的聲音帶回台灣,如今聽來依舊充滿新意。

林強當年在英國錄音的專輯,將新迷幻的聲音帶回台灣,如今聽來依舊充滿新意。

最早宣稱自己是「迷幻搖滾」的樂團,並且老實不客氣地使用LSD作音樂和過生活。

最早宣稱自己是「迷幻搖滾」的樂團,並且老實不客氣地使用LSD作音樂和過生活。 這套唱片為1969年胡士托音樂節的現場錄音。嬉皮全盛時期的搖滾樂,大概沒有不迷幻的。

這套唱片為1969年胡士托音樂節的現場錄音。嬉皮全盛時期的搖滾樂,大概沒有不迷幻的。

幾近暴力地使用破音和反饋效果器,吵雜的吉他噪音底下卻是甜美的弦律。

幾近暴力地使用破音和反饋效果器,吵雜的吉他噪音底下卻是甜美的弦律。 如果你看過他們2013年在台北的演唱會,就知道這個團不止音樂「ㄎㄧㄤ」,表演也夠「ㄎㄧㄤ」。

如果你看過他們2013年在台北的演唱會,就知道這個團不止音樂「ㄎㄧㄤ」,表演也夠「ㄎㄧㄤ」。 這位從伊維薩這個迷幻派對島發跡的DJ,選曲風格被名命為「弛放音樂」(Chill-out),其實迷幻得很。

這位從伊維薩這個迷幻派對島發跡的DJ,選曲風格被名命為「弛放音樂」(Chill-out),其實迷幻得很。 60年代默默無名的迷幻民謠女歌手,2000年之後被重新發掘,唱聲依舊迷離而年輕。

60年代默默無名的迷幻民謠女歌手,2000年之後被重新發掘,唱聲依舊迷離而年輕。 這位民謠歌手早期作品的合輯僅使用簡單的家庭錄音設備錄製,效果仍然很「ㄎㄧㄤ」。

這位民謠歌手早期作品的合輯僅使用簡單的家庭錄音設備錄製,效果仍然很「ㄎㄧㄤ」。 近年頗受矚目的澳州樂團,集60、90年代迷幻搖滾之大成,濃濃的復古味,歌聲像John Lennon。

近年頗受矚目的澳州樂團,集60、90年代迷幻搖滾之大成,濃濃的復古味,歌聲像John Lennon。 林強當年在英國錄音的專輯,將新迷幻的聲音帶回台灣,如今聽來依舊充滿新意。

林強當年在英國錄音的專輯,將新迷幻的聲音帶回台灣,如今聽來依舊充滿新意。 10/17日,David Toop 將於北藝作一場講座與演出,隔日Yannick Dauby 於失聲祭演出,10/19日,兩人則將在立方計劃空間對談。

10/17日,David Toop 將於北藝作一場講座與演出,隔日Yannick Dauby 於失聲祭演出,10/19日,兩人則將在立方計劃空間對談。 從來沒想過有機會在凌威開的店裡DJ,各位有空歡迎來聽我放音樂。

從來沒想過有機會在凌威開的店裡DJ,各位有空歡迎來聽我放音樂。 (原文登載於

(原文登載於